カルトナージュは、ヨーオッパ生まれの手工芸です。遠い国で生まれた手工芸ですが、日本人にとってもなじみやすいものではないでしょうか。

更新日:2025年4月11日

カルトナージュとは、カルトンと呼ばれる厚紙で作った箱に布や紙を張って美しく仕上げたもの。18世紀後半からの材料の発明・技術の進化、それを促す社会的背景の中で芽吹き、19世紀に結実する形で生まれた、ヨーロッパの伝統工芸です。

さて、本記事が公開された当初(2013年1月頃)には、筆者の調査能力もインターネットや書籍から得られるカルトナージュについての情報源も限られていました。

カルトナージュの起源については諸説あり、「ナポレオンが妻・ジョセフィーヌに宝石を贈るために作らせた」という説から、「茶箱として、紅茶とともに貴族階級に広まった」説、「香水の輸送用の箱として世に広まった」という説まであります。

本記事では、2025年4月時点の最新の調査をもとに、18世紀後半から19世紀にかけての、長い工芸技術の発展の流れの中で生まれ、その中でも最も転機となった「蚕を入れるための箱」説を中心に、カルトナージュの起源とそれにまつわる歴史を、詳しく解説していきたいと思います。

フランス語における「カルトナージュ」は、やや複雑な言葉です。まずは、その言葉の使われ方や広義・狭義の意味の違いをみてみましょう。

カルトナージュの歴史を紐解くには、フランス語における「cartonnage」という言葉を理解する必要があります。フランス語におけるカルトナージュは、広義にはボール紙(carton)を用いた製品の製造と利用を指します。carton(カルトン、厚紙)は、日本語で言うところの、グレー台紙、ボール紙、チップボール、段ボールまでの広範囲に渡る厚紙のことをさしているようです。

「cartonnage」を仏日辞書を引くと「ダンボール」や「ボール紙製造」という訳語が出てきます。これは一般的な訳語ですが、日本語で言うところの「紙器(=厚紙などを用いて印刷・成形加工をした包装容器)」にあたるものは、ほぼ「cartonnage」といえます。 したがって、本稿の冒頭で述べたような、「カルトンと呼ばれる厚紙で作った箱に布や紙を張って美しく仕上げたもの」は、狭義の意味でのカルトナージュということになります。

そして、手工芸の分野での「カルトナージュ」といえば、実は「厚紙製本」のことなのです。「アンカードルモンとカルトナージュのアトリエ・Place H」を主催する北野によれば、カルトナージュは”製本技術から発展し、南仏の香水の輸送用の箱が、世に広まった”と述べています。

カルトナージュは、18世紀以降に発展した、様々な工芸技術の結晶です。

先ほど、カルトナージュは「製本技術から発展した」と述べましたが、それは18世紀半ばのフランスにおけるボール紙の発明から始まりました。厚紙製本や紙器のを含めたカルトナージュの基礎となる材料の登場です。

1751年位にフランスで発明された「ボール紙」が登場。1799年には、ルイ=ニコラ・ロベールが連続式製紙機を発明、紙の生産量を大幅に増加させ、ボール紙は、より入手しやすくなりました。19世紀における識字率の向上と出版業界の成長は、本の装丁において厚紙をベースとして、マーブル紙や革などを貼り付ける「厚紙製本」の技術が促進する要因になった可能性があります。

製紙技術だけではありません。この頃、印刷や裁断などの技術面でも発展が起こります。18世紀後半にイギリスで始まった産業革命は、1780年代に産業の機械化という本来的な意味での産業革命に至ります。大量生産・大量消費の時代になるにつれ、「商品のパッケージ」はより重要な意味を持ってくるようになりました。

このような社会的背景の中で、カルトナージュの起源の中でも最も有力な「蚕を入れるための箱」が登場するのです。

カルトナージュのアトリエ「FAIRY'S FINGERS」を主宰するフランスのカルトナージュ作家のキャロル・ムニエによれば、その箱は19世紀半ばに南フランスのヴォークリューズ県(仏:Vaucluse)ヴァルレアス(Valréas)で床屋を営んでいたフェルディナント・ルヴォル(Ferdinand Revoul)の考案によって誕生しました。

ヴァルレアス地方はフランスの養蚕業において、非常に重要な中心地でした。発明家でもあったルヴォルは、養蚕業を営んでいたオーギュスト・メイナールからの依頼で、中国や日本から欧州までの長い道のりを、蚕卵(産卵、カイコの卵)を外部から守りながら呼吸できる箱を発明したのです。

こうして、蚕の種子が呼吸できるようにパンチングで細かな穴が開けられた、厚紙製で丈夫な丸い箱は、美しい蚕のイラストが描かれたラベルを貼られ、「ドラフトボックス」として世に出ました。これが、”カルトナージュの始まり”となります。

厚紙による箱の組立と、ラベルや箱に貼り付ける包装紙の印刷を含めた紙器製造は、ヴァルレアスで一大産業として発展します。蚕のための箱から始まったカルトナージュは、すぐに様々な商品のために作られるようになりました。

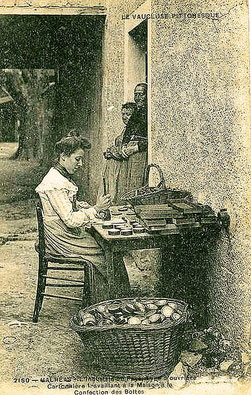

カルトナージュの制作には、数多くの女性が従事しました。20世紀初頭に作られた絵葉書に、「カルトニエール」と呼ばれた彼女等の作業の様子が映し出されています。

※この画像はWikimedeiaCommonsより引用した、パブリックドメインの画像です。

印刷技術の発展は、精緻な模様を持つ美しい包装紙で厚紙の箱を飾り、リトグラフなどの版画技術は、商品名やメーカー名をさりげなく主張しつつ、デザイン性と両立させることを可能にします。

思わず手に取りたくなるこの素敵な箱は、広告にもうってつけでした。香水、薬品、宝石、菓子を入れるためのパッケージとして、幅広く生産され、それらの消費者の手にわたるようになりました。

こうして、現代日本の私たちがイメージする「カルトナージュ」が出来上がっていったのです。

さて、ヴァルレアス市内にある「カルトナージュと印刷の博物館(Le Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie à VALREAS)」は、このような紙器産業の歴史を伝える博物館です。1 階の常設展示室では、薬局、宝石店、香水店、菓子店などで梱包用に使用されたカルトナージュと、それらの製造工程について紹介されています。

「カルトナージュと印刷の博物館(Le Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie à VALREAS)」をGoogleマップで見る

このように、「蚕を入れるための箱」の発明がきっかけとなり、カルトナージュが他の商品のパッケージに使われて次々と普及していった中で、特に香水や宝飾品などのパッケージで使われるカルトナージュが、よりデザイン性の高さや高級品としての演出、今でいう”パケ買い”や”SNS映え”を狙った美しさと可愛らしさを追求していったことは、想像に難くありません。

つまり、この時に普及した宝飾品や香水用のカルトナージュが「カルトナージュの発祥」として、幾つかのバリエーションのある説に変化していき、「ナポレオン説」や「香水の箱」になったと考えられるのです。

この博物館の収蔵品の中には、100年の時を経てもなお、おしゃれで洗練されていると感じる、当時の様々なパッケージがあります。

これらは、ヴォークリューズ県の県立美術館コレクションのサイトで、オンラインで見ることができます。

ぜひ、コレクションから「蚕を入れる箱」や「化粧パウダーの箱」「香水の箱」などを検索して貴重な画像を見てみてください。精巧な作りと、レトロで心惹かれる美しいデザインは、今なお私たちの創作意欲を掻き立ててくれます。

<ヴォークリューズ県立美術館コレクション(オンライン)の使い方>

フィルターの「Musée / Collection(美術館・博物館/コレクション)」の欄で「Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie (カルトナージュと印刷の博物館)」にチェックを入れます。

おすすめは、検索キーワード入力欄に「Boite à vers à soie(蚕の箱)」や「Boite à poudre(パウダーボックス・化粧品の箱)」と入力して検索することです。

フランス語ですが、Google Chromeの拡張機能『Google翻訳」や、翻訳アプリ「DeepL」などを利用すると、より理解が深まります。

19世紀にフランスで紙器産業として栄えたカルトナージュは、20世紀に入ると、カルトナージュは産業用途から離れ、個人の趣味や手工芸としての側面が強まりました。特に1970年代には、フランスの中学校などで手工芸の授業としてカルトナージュが取り入れられ、多くの人々がこの技術に親しむようになりました。

カルトナージュはフランスから他のヨーロッパ諸国へも広がり、特にイギリスやドイツでは「cardboard modelling」や「paper modelling」として知られるようになりました。この技術は、教育や趣味の一環として取り入れられ、紙を使った立体的な模型や装飾品の製作が行われました。

折り紙やカルトナージュの歴史を検証可能な歴史資料を用いて伝えている「The Public Paperfolding History Project」によれば、なんと1894年には日本の青少年用の雑誌に厚紙で作る「西洋砂糖箱」が紹介されているそうです。

元々、折り紙文化のあった日本では、この頃紹介された箱作りの技法も、折り紙の延長線上で、子どもの工作という意味合いが強かったのではないでしょうか。

ちなみに、1894年(明治27年)は、日清戦争が勃発した年です。この頃の日本は、明治政府主導の「殖産興業」の名の下、製鉄所や造船所、製糸工場などが設立されていきます。有名な富岡製糸場は、1872年(明治5年)に創業が開始。「蚕卵」をヨーロッパに輸出していた国が、急速に「生糸」を生産するまでになっていました。

ヨーロッパ生まれの手工芸として「カルトナージュ」が日本に紹介されたのは、21世紀に入ってからのようです。

国会図書館の蔵書検索を利用して調べたところ、最初に出版されたカルトナージュ書籍は、2001年5月、よこた圭子さんによる『厚紙クラフト : パリの伝統手芸カルトナージュ』(ブティック社)でした。

また、カルトナージュの起源が「養蚕の繭(まゆ)を入れるための箱」である説について日本語で触れている資料として、香代子ビジャー著の『カルトナージュ: カルトンをベースにしたヨーロッパの伝統的手工芸』(2007年、美術出版社)をご紹介します。

2000年代以降、日本ではおおよそ70冊余りのカルトナージュ本が毎年数冊のペースで出版されており、今や手工芸の一分野として確立されていることがわかります。

こうして、カルトナージュは生まれ故郷のフランスから遠く離れた国でも、愛される趣味として親しまれるようになったのです。

この記事では、カルトナージュの定義、起源、そしてその歴史について解説してきました。産業革命が出てきたり、100年前に作られた箱が出てきたりと、世界史の授業のような部分もありましたが、いかがでしたでしょうか?

カルトナージュは、厚紙で作った箱に布や紙を貼って美しく仕上げるヨーロッパの伝統工芸です 。その起源には諸説ありますが、今回の筆者の調査では、18世紀後半から19世紀にかけての工芸技術の発展の中で生まれたもので、歴史的な資料や本場フランスのカルトナージュ作家からも、特に「蚕(卵)を入れるための箱」が発明されたことが重要な転期であったことがわかりました。

現在、日本でも親しまれているこの素敵な「カルトナージュ」の裏に、様々な工芸技術の発展があったことを知ることができ、とても感慨深く感じました。特に、ヴァルレアスにあるという「カルトナージュと印刷の博物館(Le Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie à VALREAS)」には、ぜひ訪問してみたいです。

カルトナージュの起源について、「ナポレオンが妻・ジョセフィーヌに宝石を贈るために作らせた」という説と、「茶箱として、紅茶とともに貴族階級に広まった」説については、今回の調査中になぜこの説が生まれたのか、おそらく誤解(?)の素となったネタも見つけたのですが、また次の機会に解説したいと思います。

この記事でカルトナージュにもっと興味を持っていただけたなら光栄です。それでは。

「世界を旅するカルトナージュ Atelier Z=Grace」

主宰兼サイト運営者:Z=Grace

カルトナージュは、ヨーオッパ生まれの手工芸です。遠い国で生まれた手工芸ですが、日本人にとってもなじみやすいものではないでしょうか。

紙製の箱に和紙を貼った小物は、京都のおみやげ屋さんでもよく見かけます。

日本人は、高温多湿な夏や乾燥して寒い冬の日には、障子や襖といった紙製の道具によって、快適に過ごせるよう生活の工夫をしてきました。湿気をコントロールする手段としての和紙製品、茶箱、文箱は日本の伝統でもあります。

なにより、紙と布で作るカルトナージュは、ちりめんや手ぬぐい生地など、日本の素材とも相性が良いです。

着物のリメイクとして手芸をされる方も多くいらっしゃると思いますが、そのひとつの方法としてカルトナージュはいかがでしょうか。

Z=Graceはこれまでに何点か自作のカルトナージュ作品を外国人の友人にプレゼントしてきました。アンティーク着物地や手ぬぐい、友禅和紙で作ると特に喜ばれます。

欧州文化の華やかさに加え、日本古来の素材や、様々な国の文化をルーツにもつ素材を利用して、カルトナージュをもっと楽しんでいきたいと思います。

※本サイトの画像、文章などのコンテンツの無断転載を禁じます。引用として使用される場合は、当サイトからの引用であることが分かるようにするなど、マナーをお守りください。

Cartonnage making, texts and photos

by Ai Tabata